Useful 2025/01/24

バイクのユーザー車検は難しい?予約のやり方から必要な費用や書類、注意点をご紹介。

先日、僕が乗っているNinja400が車検の時期を迎え、せっかくなのでユーザー車検に初挑戦してきました。バイクや車のユーザー車検は難しいイメージがありがちですが、実は必要な書類や知識はほとんどありません。今ではスマホで簡単に予約を取るやり方もありますし、構造変更などが無ければ、書類に記入する手間や時間も無く、点検整備記録簿も自宅で事前にダウンロード可能。この記事ではユーザー車検のやり方や注意点を、手順に沿って説明しております。

- # 整備

Contents

- バイクの「ユーザー車検」とは?

- ユーザー車検のメリット・デメリット

- バイクのユーザー車検を予約する手順

- バイクのユーザー車検に必要な書類・費用

- バイクのユーザー車検に必要なもの① 自動車検査証

- バイクのユーザー車検に必要なもの② 自賠責保険証明書

- バイクのユーザー車検に必要なもの③ 納税証明書

- バイクのユーザー車検に必要なもの④ 点検整備記録簿

- バイクのユーザー車検に必要なもの⑤ ユーザー車検にかかる費用

- バイクのユーザー車検の手順について

- バイクのユーザー車検の手順① ユーザー車検を受ける陸運局へ

- バイクのユーザー車検の手順② ユーザー車検の受付へ

- バイクのユーザー車検の手順③ 収入印紙を購入する

- バイクのユーザー車検の手順④ 必要書類に住所・氏名を記入する

- 必要書類を持って検査レーンへ

- 検査レーンの手順① 職員さんに保険をかけておく

- 検査レーンの手順② 同じ車両かどうかチェック

- 検査レーンの手順③ バイクをレーンに乗せる

- 検査レーンの手順④ ライトの光量・光軸検査

- 検査レーンの手順⑤ 排ガス・マフラー音検査

- 書類を持って受付へ行きシールを貰いに行く

- バイクのユーザー車検は難しい?予約のやり方から必要な費用や書類、注意点をご紹介。のまとめ

どうも、awa(@awa_ninja400)と申します。

僕が乗っているNinja400が車検の時期を迎えたので、バイクのユーザー車検に初めて挑戦してきました。

この記事では、バイクユーザー車検の予約のやり方・必要な費用・必要書類と書き方・陸運局での流れ・その他注意点などをご紹介します。

ユーザー車検は難しいイメージがあるかもしれませんが、初めての方でも心配はいりません。これから挑戦される方の参考になれば幸いです。

バイクの「ユーザー車検」とは?

車検とは、バイクが公道を走行するために保安基準に適合しているかを検査することです。

車もバイクも、新車は3年後、それ以降は2年ごとに車検を受ける義務があります。車検に合格すると、自動車検査登録が2年間更新され、車検証を受け取ることができます。

車検には「ディーラー車検」と「ユーザー車検」の2種類があり、ディーラー車検はお店が車検を代行し、ユーザー車検は自分で陸運局にバイクを持ち込み車検を受ける方法です。

ディーラー車検では、車検に通すための整備と、法定点検である12ヶ月点検を同時に行ってくれるため、整備に不安のある方におすすめです。

ユーザー車検は、自分で陸運局に持ち込み車検を通すので、ディーラー車検にかかる手数料などの費用を抑えることができます。

さらに、12ヶ月点検は「法定点検」ですが、自分で整備することも可能。日頃から自分で点検している方は「点検整備記録書」に、氏名を記入して提出すれば問題ありません。

また、12ヶ月点検は法定点検として義務付けられていますが、実施していなくても罰則などのペナルティはありません。

ただし、安全にバイクを楽しむため、また長く良い状態を保つためには、定期的な点検やメンテナンスが欠かせません。罰則はありませんが、定期的に点検を行うことを推奨します。

ユーザー車検のメリット・デメリット

ここからは、実際にユーザー車検を受けてみて感じたメリット・デメリットについてご紹介します。

ユーザー車検とディーラー車検のどちらを受けようかお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

ユーザー車検のメリット

車検代行手数料を抑えられる

お店に車検を代行してもらうディーラー車検は、点検整備などを含めると相場は4〜6万円ほどです。

一方、自分で点検しユーザー車検を受ける場合、大型バイクでも2万円以下で車検を通すことができます。

もちろん、バイクの整備状況によって費用は異なりますが、少なくとも2万円ほどの代行手数料を節約できるでしょう。

車検当日からバイクに乗ることができる

ディーラー車検は、車検に通るまでの間、お店にバイクを預かってもらう必要があります。その期間は代車を借りるなどできますが、当然ながら自分のバイクに乗ることができません。

一方、ユーザー車検では、自分で陸運局にバイクを持ち込むため、車検によって自分のバイクに乗れない期間が発生しません。

必要書類や手順は思ったよりも少ない

ユーザー車検に必要なものや書類は、ほとんどバイクに積載されている事が多いので、初めての方でも安心して揃えられます。

陸運局で書類に記入する必要もありますが、基本的に住所・氏名しか求められません。もし分からない場合でも、相談用の受付も用意されているので、書類の書き方や手順を聞けば大丈夫です。

ユーザー車検のデメリット

費用を抑えられ、必要書類の準備も簡単なメリットだらけのユーザー車検ですが、いくつかデメリットも存在します。

場合によってはユーザー車検を受けるのが難しいこともあるため、ぜひ参考にしてください。

ユーザー車検は平日しか予約できない

ユーザー車検は、年末年始を除く平日しか受けられません。平日に学校や仕事がある方は、有給を取るか…ズル休みするしかありませんね。

また、ユーザー車検は午前・午後の時間帯に分かれており、午前の部は11時45分までに検査の申請を完了しなければなりません。

書類の不備などで手続きが遅れると、13時以降の午後の部に回されてしまうため、余裕を持って行動することが大切です。

ディーラー車検のほうが楽

いくらユーザー車検が簡単とはいえ、陸運局までバイクを持ち込み、書類を準備してレーン検査を受けるのは手間がかかります。

しかし、初めてのユーザー車検だった僕でも1時間ほどで完了。代行手数料を考えると、実質時給2万円ってことになりません?

バイクのユーザー車検を予約する手順

ここからは、バイクのユーザー車検を予約する手順をご紹介します。

まず、「自動車検査インターネット予約システム」にアクセスし、ログインまたは新規会員登録を行います。

ログイン後、お住まいの都道府県を選択する画面が表示されるので、該当する地域を選択してください。

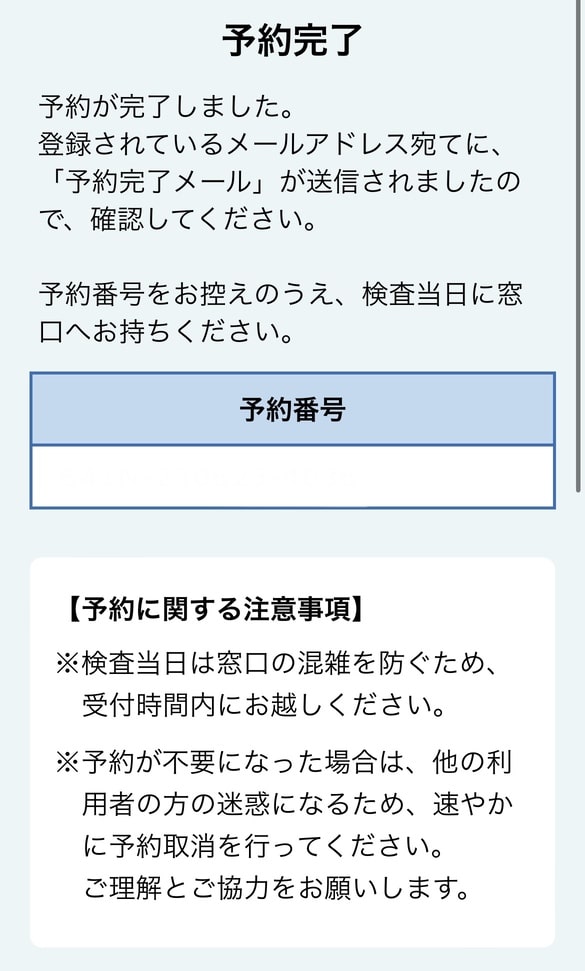

次に、希望する検査の時間帯を選択し、手続きを進めると予約完了です。

予約が完了すると、登録したメールアドレスに予約番号とバーコードが届きます。

当日、バーコードが必要になりますので、すぐに表示できるよう準備しておきましょう。

バイクのユーザー車検に必要な書類・費用

初めてユーザー車検を検討している方の多くは、必要書類の準備に難しいイメージを持っているかもしれません。

ネットでユーザー車検について調べてみると、「必要書類を用意するのが面倒くさい」「複雑だからバイク屋に任せたほうがいい」といった書き込みをよく見かけます。

しかし、今回初めてユーザー車検に挑戦した僕の正直な感想は、「あれ、ほぼ手ぶらだった。」というもの。

必要な書類や持ち物の多くは陸運局で受け取ることができます。さらに、書類の記入も2枚の紙に住所と氏名を書くだけで完了しました。

バイクのユーザー車検に必要なもの① 自動車検査証

バイクのユーザー車検に必要なもの、まず1つ目は「自動車検査証」です。

通常、車検証はバイクに常備していることがほとんどだと思います。

バイクのユーザー車検に必要なもの② 自賠責保険証明書

バイクのユーザー車検に必要なもの、2つ目は「自賠責保険証明書」です。

自賠責保険証明書も先ほどの自動車検査証と同様、バイクに常備していることがほとんどだと思います。

ここまでは全然余裕ですね。ただ、次の必要な書類を失くしている方も多いのではないでしょうか?

バイクのユーザー車検に必要なもの③ 納税証明書

バイクのユーザー車検に必要なもの、3つ目は「直近の納税証明書」です。これは無くしてしまっている方、結構多いのではないでしょうか?

ここでいう納税証明書は、毎年4・5月に軽自動車税を支払った際の控えのことです。

コンビニで支払った場合、支払い後に店員さんからカラーの紙の端っこの部分「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」を受け取っているはずです。

一方、インターネットでクレジットカード決済をした方は、その場で納税証明書が発行されないため、自治体に申請が必要です。自治体によっては発行に2~3週間かかる場合があるので、車検が近い方はコンビニ払いをおすすめします。

僕はコンビニで支払い、そのまま受け取った納税証明書をゴミ箱に捨てて帰ってしまいました(は?)

まぁでも絶対に僕と同じことしてる人いますよね。すごく気持ちわかります。

でも大丈夫。(キリッ)

市役所の税務課で「納税証明書を紛失しました」と伝えれば、無料で、しかも1分程度で発行してくれます。

そのため、これも簡単に準備できますね。市役所の皆さん、ご迷惑をおかけしました。

バイクのユーザー車検に必要なもの④ 点検整備記録簿

バイクのユーザー車検に必要なもの、4つ目に必要な書類は「点検整備記録簿」です。

点検整備記録簿は、事前にダウンロードして必要な箇所をして、必要な箇所を記入するだけです。(ダウンロードはこちら)

項目を点検し、問題がなければチェック。用紙に載っているのは車検でチェックされる項目なので、全ての項目に問題がなければ、必然的に車検を確実に通ります。

ただし、車検後に点検を行う前検査(後整備)で車検を通す場合は、この書類は不要です。

検査後に窓口で「後整備でよろしかったですか?」と聞かれると思いますので、用意してない場合は「はい。」と答えればOK。僕も今回は後整備で車検を通しました。

ユーザー車検当日に用意してもしてなくても問題ないですが、点検後は24ヶ月点検をすることを推奨します。

バイクのユーザー車検に必要なもの⑤ ユーザー車検にかかる費用

車検では、重量税や自賠責の費用が必要になります。

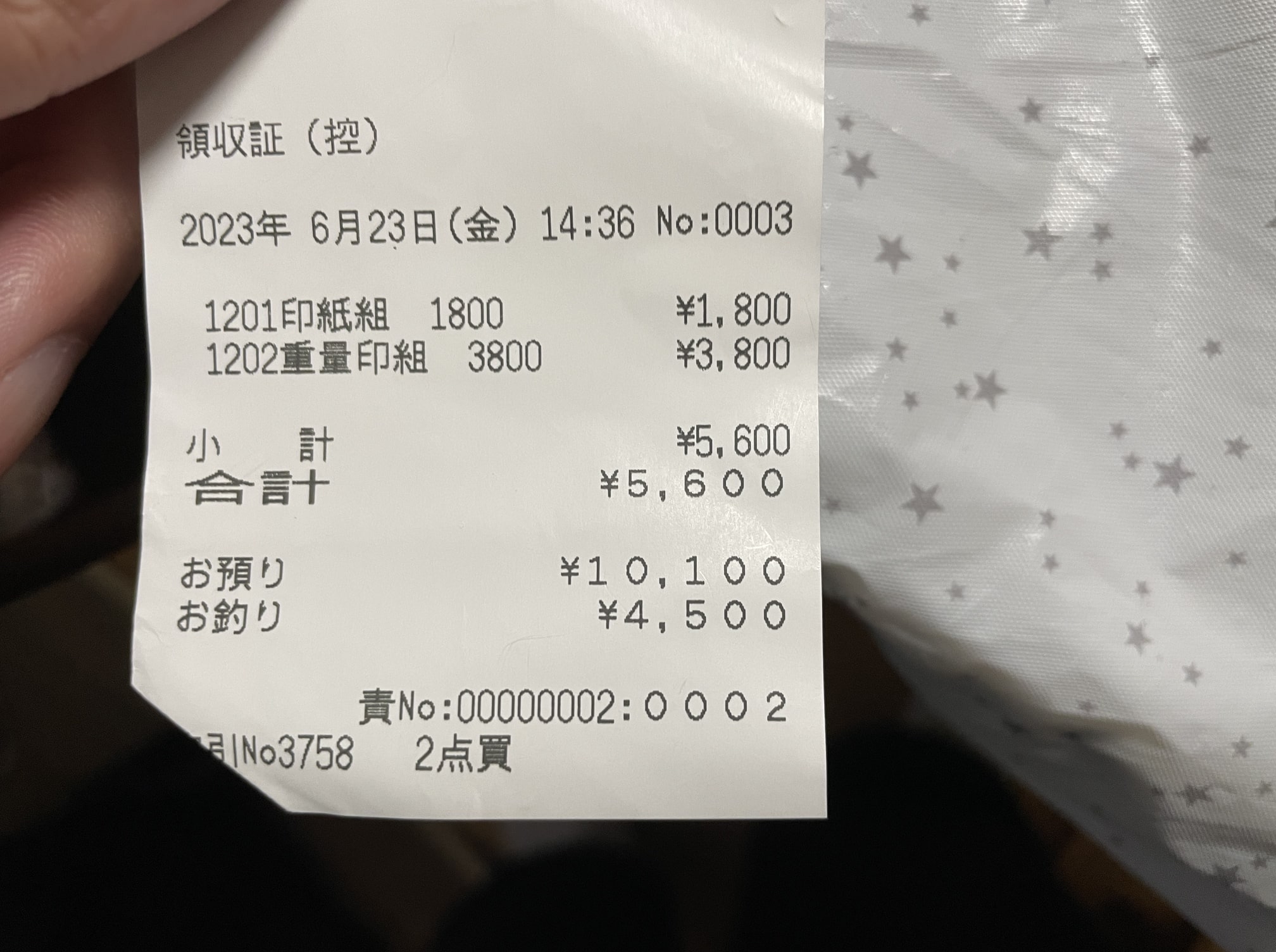

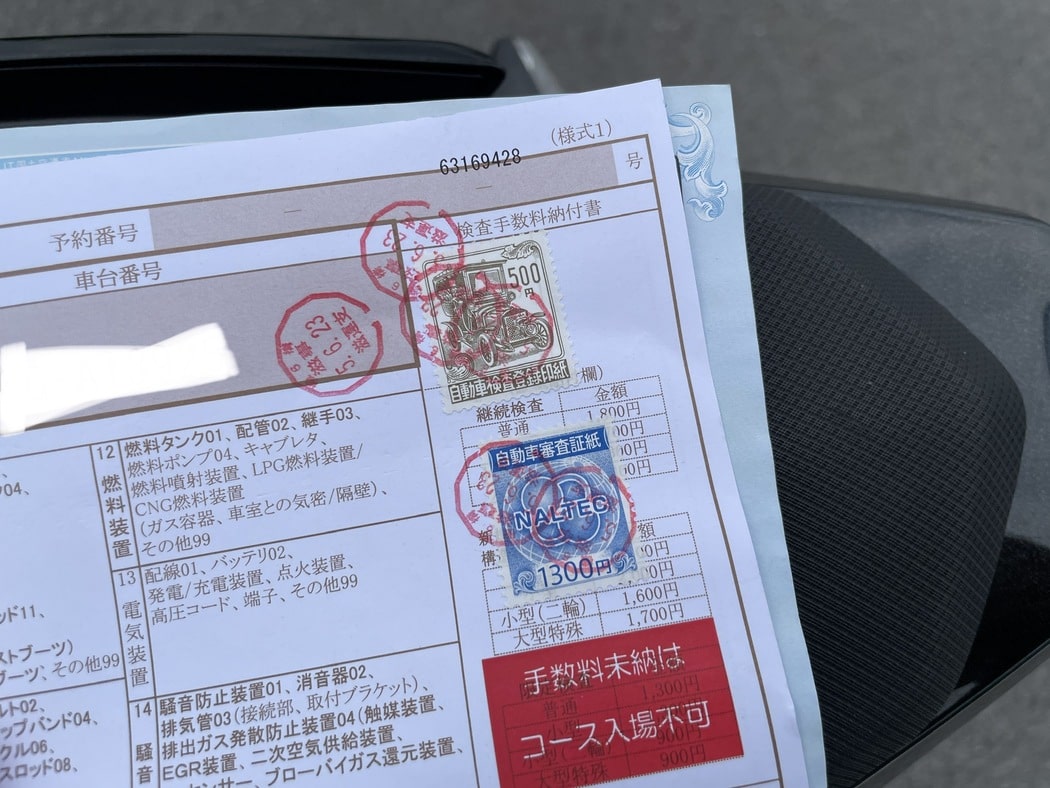

自動車検査票

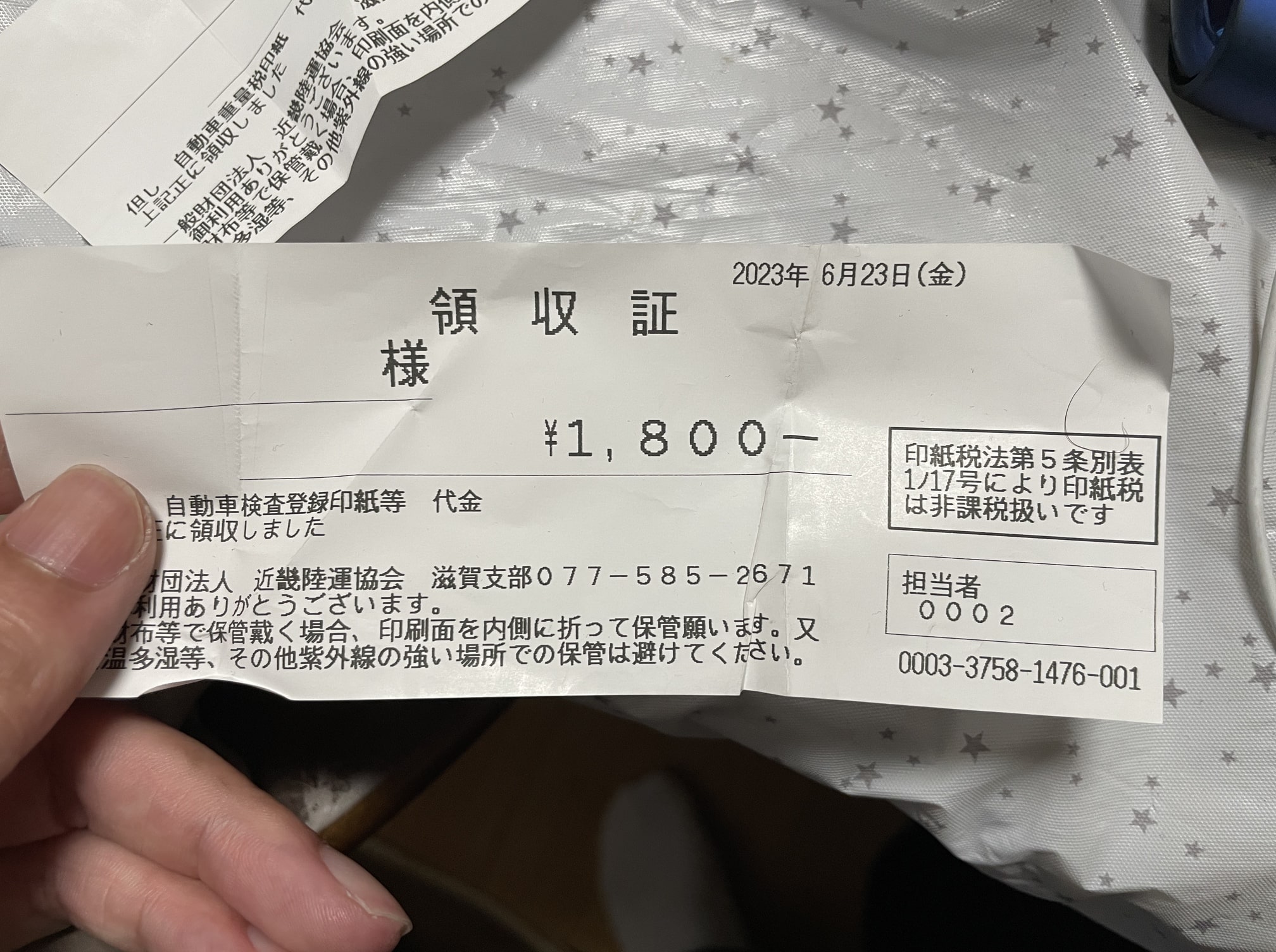

ユーザー車検で費用がかかる1つ目は、「自動車検査票」です。

次の2年間お世話になる車検証ですね。

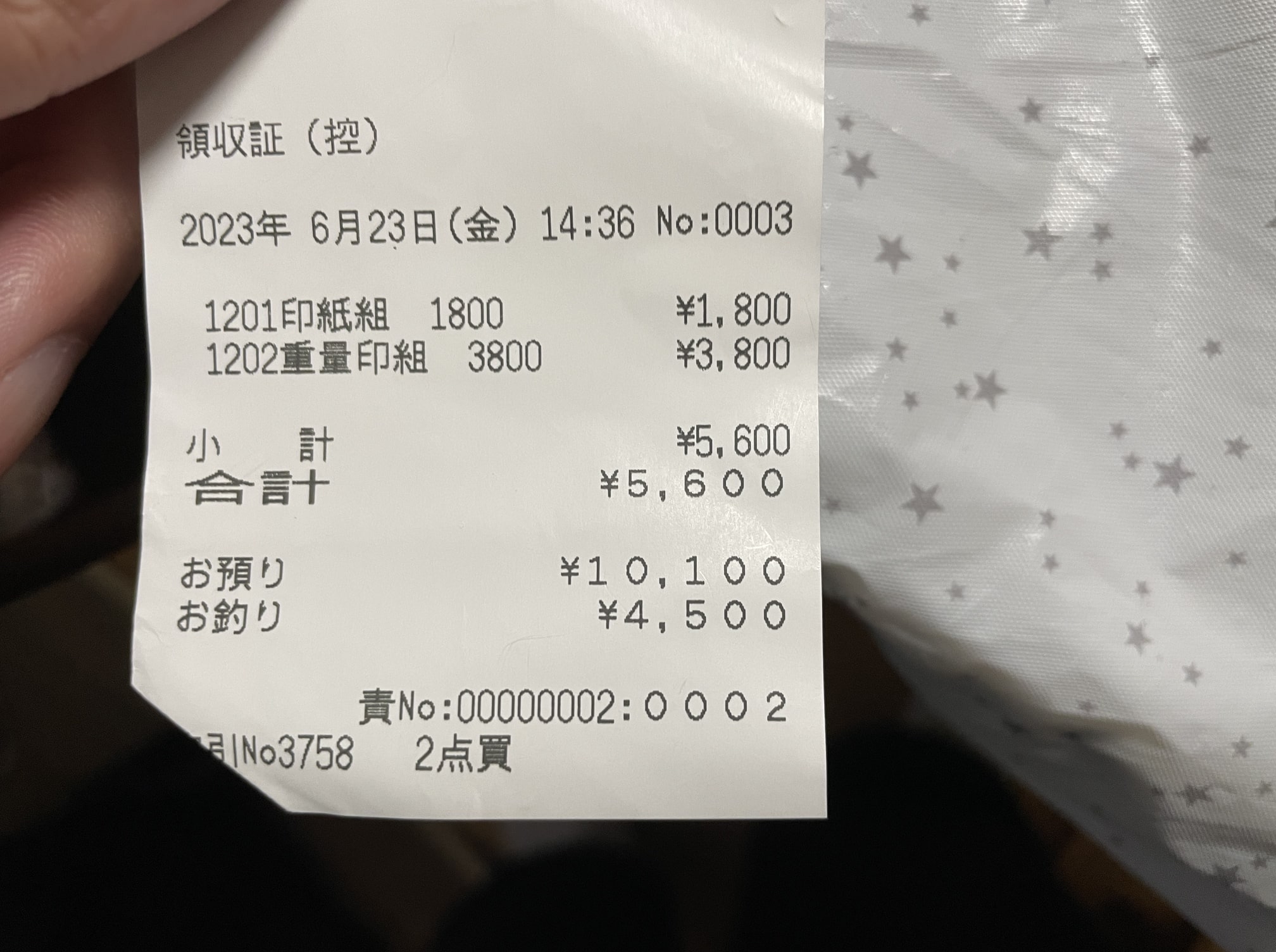

車検証に貼らなければならない収入印紙は2枚あり、それぞれ1,400円と400円が必要になります。

合計1,800円をお支払いください。

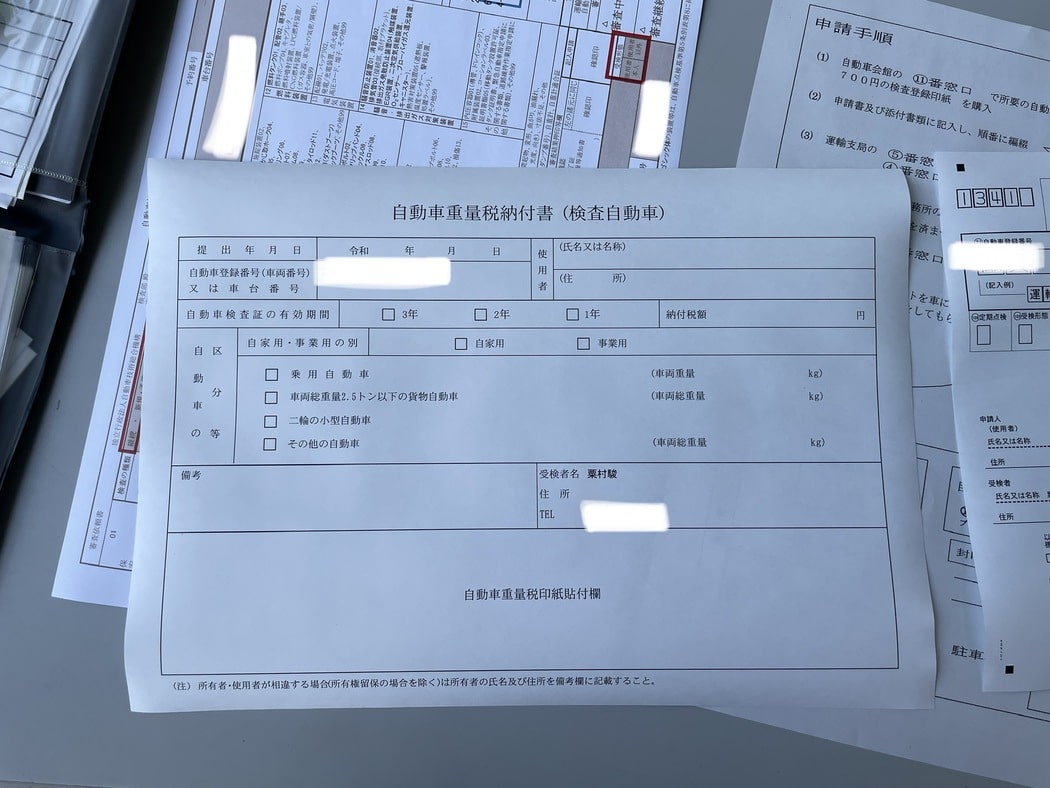

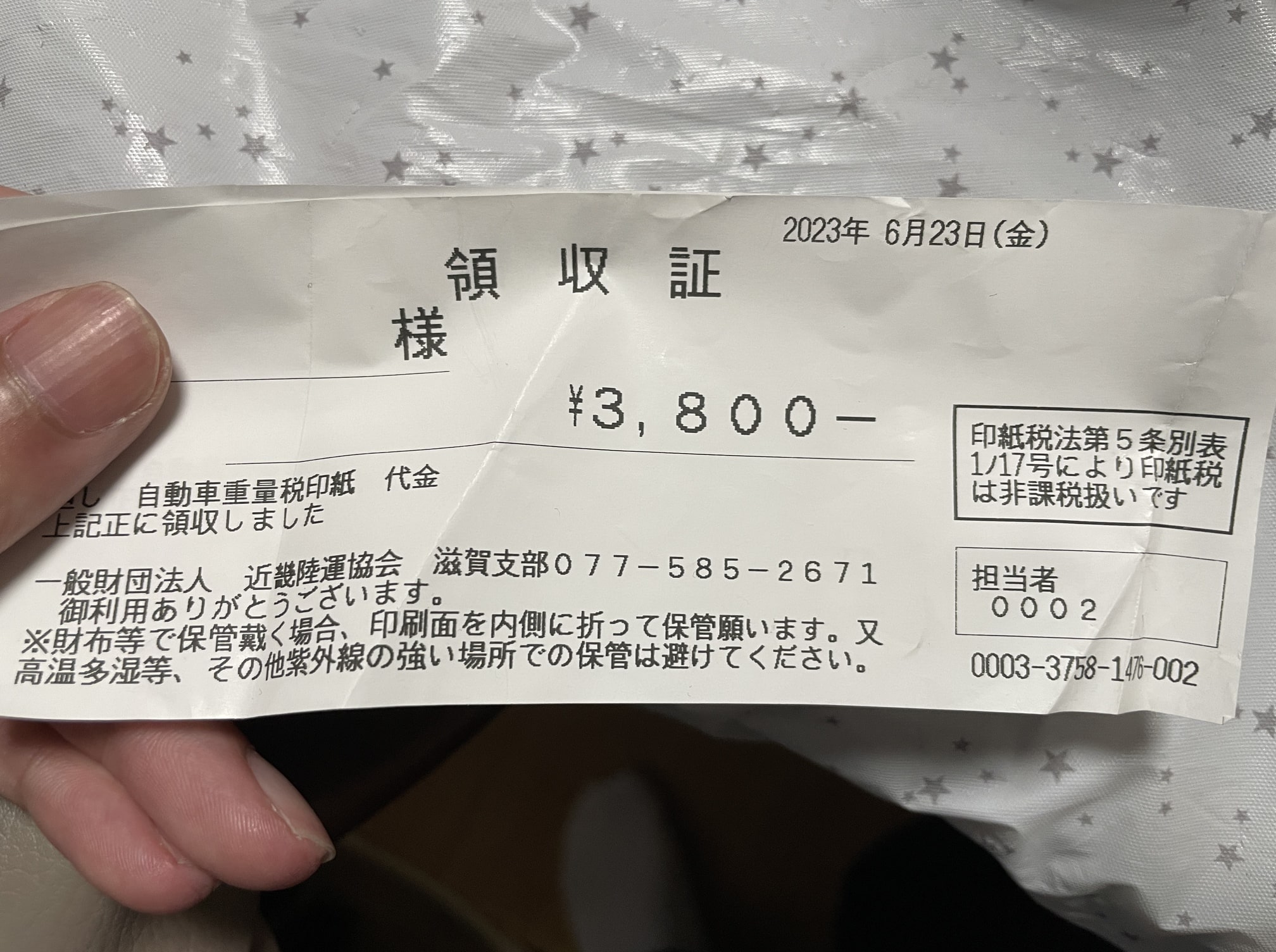

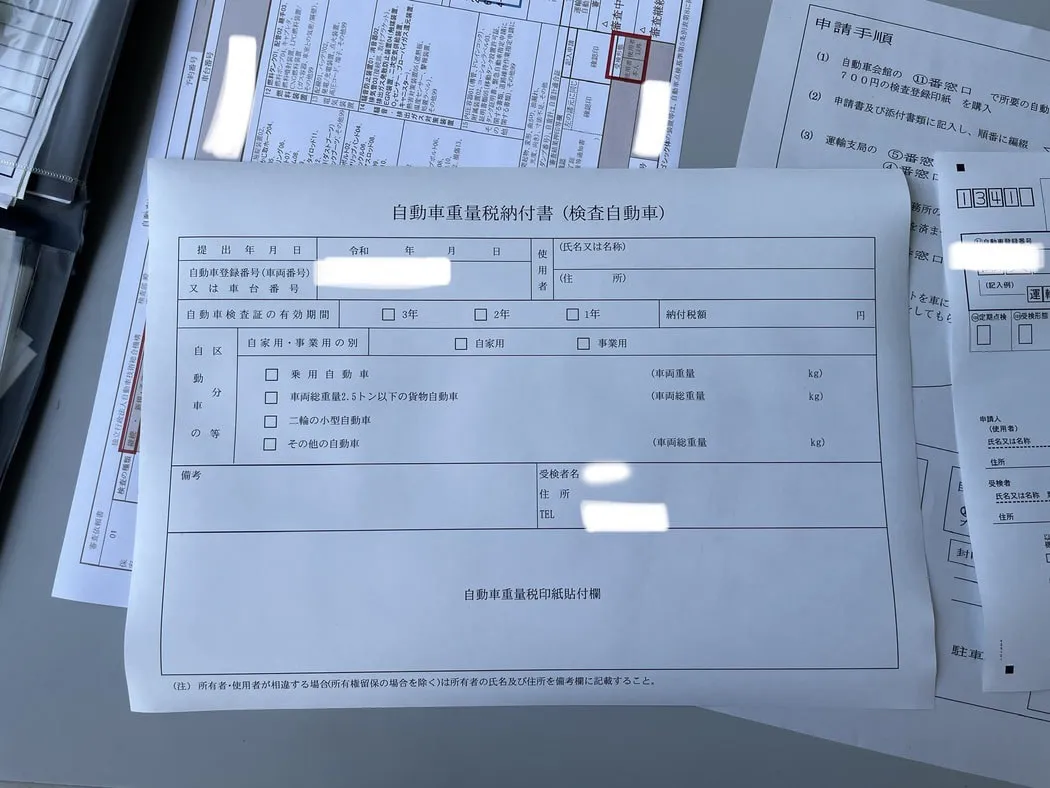

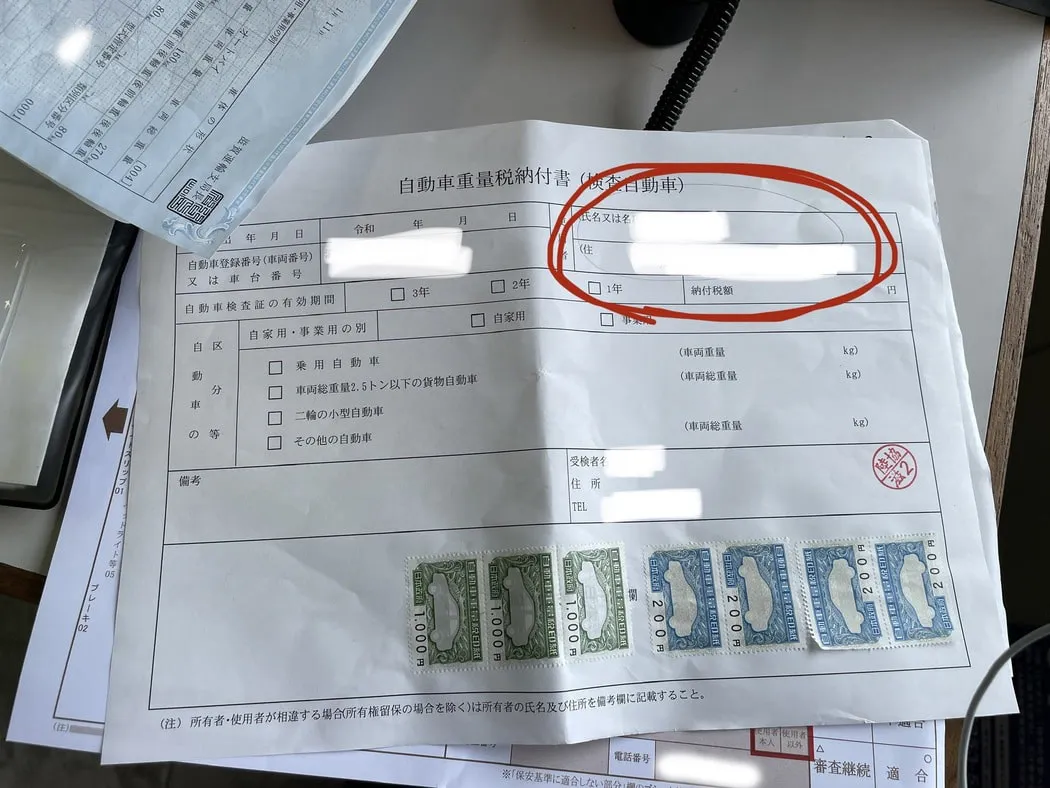

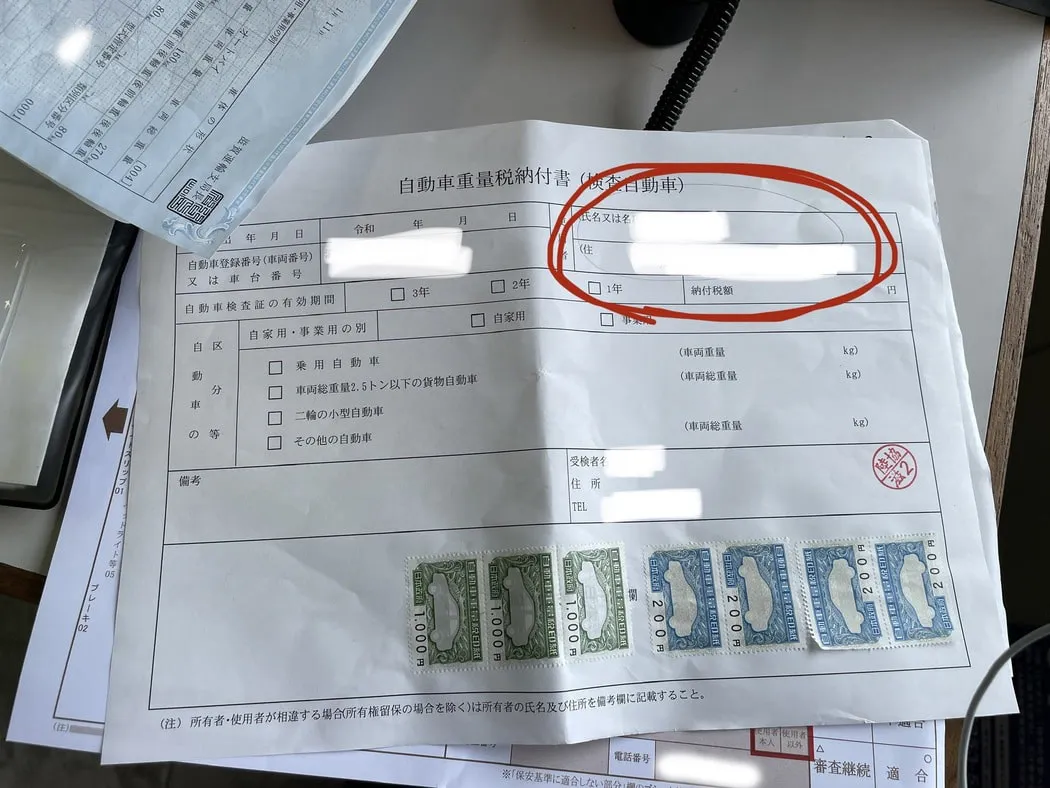

自動車重量税納付書

ユーザー車検で費用がかかる2つ目は、「自動車重量税納付書」です。

これは年式によって費用が変わってきます。

12年前のバイクまでは「3,800円」、13年前のバイクからは「4,600円」、18年前のバイクからは「5,000円」です。

僕のNinja400は2018年式ですので、3,800円でした。

ここまででかかった費用は、「5,600円」です。

自賠責保険

自賠責保険などの金額は全国で異なり、12ヶ月なのか24ヶ月なのか加入する期間によって料金も変わってきます。

恐らく次の車検までの24ヶ月で自賠責保険に加入される方が多いかと思うのですが、大体9,000円あればお釣りが返ってくると思います。

ユーザー車検で必要な費用はこんな感じですので、最低でも15,000円あれば車検を通すことができます。

とりあえず大抵の人は20,000円持っていけば安心です。

バイクのユーザー車検の手順について

ここからは、バイクのユーザー車検の手順を順番に説明して行きます。

保険をかけさせて頂くと、僕も初めてのユーザー車検で多少間違っている箇所があるかも知れません。(は?)

ですが、ちゃんと最後の流れまで説明させて頂くので、ぜひ良かった参考にしてください。

バイクのユーザー車検の手順① ユーザー車検を受ける陸運局へ

ユーザー車検の当日、予約した時間通りに滋賀県守山市の陸運局へ。

陸運局には沢山の人がおり、車とバイクの比率は8:2くらいだったと思います。

バイクのユーザー車検の手順② ユーザー車検の受付へ

陸運局に入ったら、早速ユーザー車検の予約完了時に届いたメールからバーコードを開きます。

滋賀県の陸運局では、2番の受付にバーコードを読み取る機械があるので読み取らせます。

全国の陸運局にもバーコードを読み取る機械が設置されていると思うので、詳しくは職員さんに聞いてみてください。

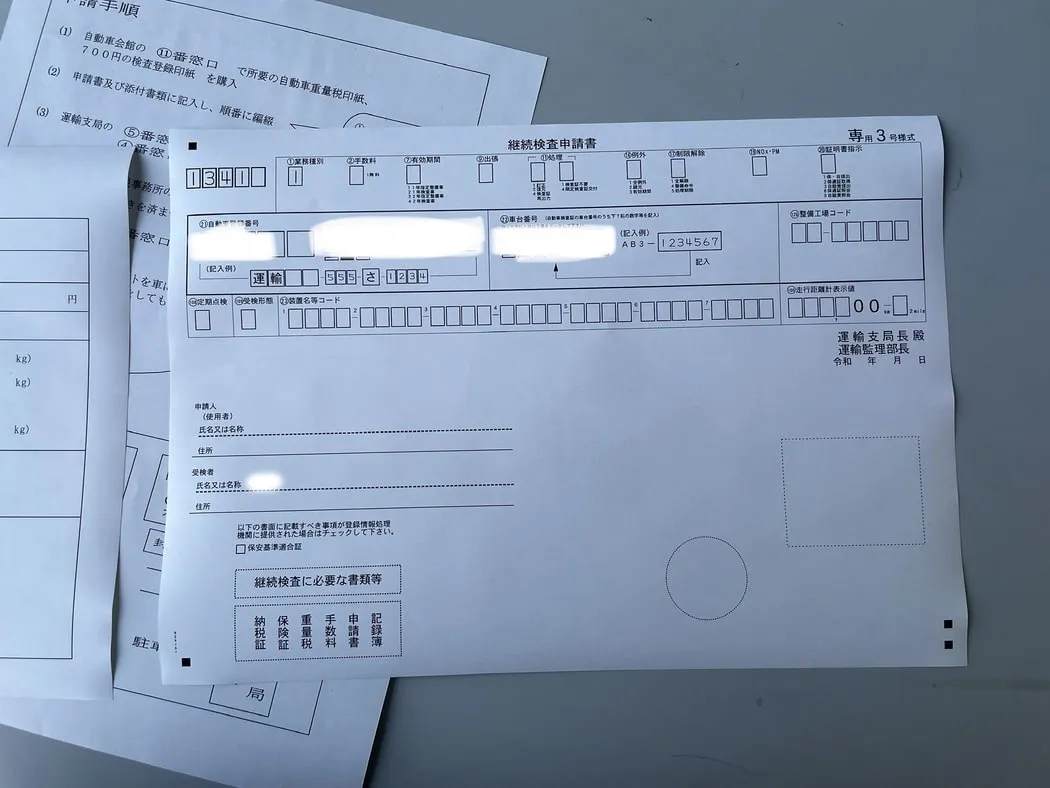

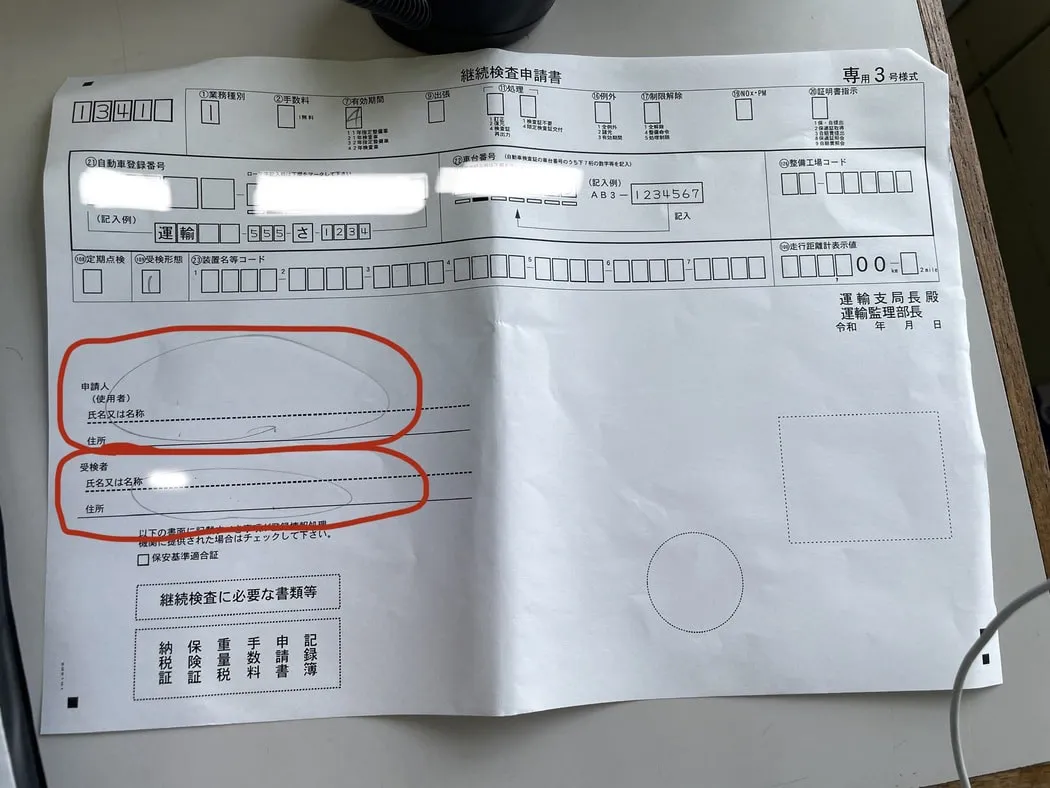

バーコードを読み取ると、機械の下から「自動車重量税納付書」と「継続検査申請書」が出てきます。

次は、出てきた自動車重量税納付書と継続検査申請書を持って、収入印紙を購入しに行きましょう。

バイクのユーザー車検の手順③ 収入印紙を購入する

陸運局内の窓口で収入印紙を購入することができるので、窓口に「自動車検査票」と「自動車重量税納付書」と6,000円くらい持って行きましょう。

恐らくユーザー車検の受付時にQRコードを読み取ったら、職員の人に◯番に行ってくださいと言われると思います。

分からない場合は、「収入印紙を購入する受付はどこですが?」と聞きいてください。

滋賀県の陸運局には、収入印紙を購入した受付の近くに自賠責保険の受付がありました。

バイクのユーザー車検の手順④ 必要書類に住所・氏名を記入する

検査レーンに入る前に、必要書類の記載漏れがないか確認しておきましょう。

継続検査申請書と自動車重量税納付書に住所・氏名を記入できていたらOKです。

上記の書類は、継続検査申請書です。

赤丸のところに住所・氏名を記入してください。

上記の書類は、自動車重量税納付書です。

継続検査申請書と同様に、赤丸のところに住所・氏名を記入してください。

これで必要書類の準備は整いました。ここからは二輪用の検査レーンにバイクを持ち込み、職員さんの指示に従って検査をしていきます。

一応、検査のやり方など事前に知っておいた方が安心だと思いますので、引き続きご覧ください。

必要書類を持って検査レーンへ

検査レーンでは、自分の番が来ると職員さんに「書類出してください。」と言われるので、すぐに書類を渡せるように準備しておきましょう。

渡す書類は、先ほど収入印紙を貼り付けた書類です。

滋賀県の検査レーンは1番右の0番レーンと呼ばれている場所です。

当日、多くの車が並んでいましたが、バイクのレーンはガラガラですぐに自分の番がきました。

検査レーンの手順① 職員さんに保険をかけておく

検査レーンで自分の番が来たら、職員さんにまず「こんにちは。僕、ユーザー車検初めてです。」と伝えましょう。

検査レーンの前にある注意書きにそう書いていました。そう伝えることで、職員さんが付きっきりで丁寧に教えてくれます。

検査レーンの手順② 同じ車両かどうかチェック

検査を受ける車種があっているかどうかの確認です。

職員さんに「検査するバイクの車種は〇〇年式の【バイク名】でお間違いなかったですか?」と確認されると思います。

検査レーンの手順③ バイクをレーンに乗せる

まず始めに、地面に埋まっているローラーの上に、バイクのタイヤを乗せます。足元にローラーのスイッチがあり、踏むとローラーが回り出す仕組み。

指定の位置まで進んだら、ギアをN(ニュートラル)にして、職員さんの指示を待ちましょう。

ブレーキの確認

職員さんの指示が出たら足元のスイッチを踏むのですが、これが最大の注意点。

右手・右足で同時に最大までブレーキをかけつつ、左足でスイッチを踏むのですが、足つきが悪いバイクだと少し危険かもしれません。

ローラが回りだすとより不安定になるので、立ちゴケしないように気をつけてくださいね。

スピードメーターの確認

ブレーキを離してスイッチを踏みます。

そうするとローラーの回転がどんどん速くなっていき、40kmになったところでスイッチから足を離します。

検査レーンの手順④ ライトの光量・光軸検査

ヘッドライトの光量や光軸を専用の機械で調べてもらいます。

途中でハイビームにしてくださいと言われるので、ハイビームにしてそのまま待機。

検査レーンの手順⑤ 排ガス・マフラー音検査

プローブという細長いワイヤーのようなものをマフラーに入れ、マフラーの排ガスの検査をされます。

その後、専用のマイクを近づけて、さらにマフラーの音量を測ります。

マフラーをカスタムされている方は、車検対応のマフラーや純正マフラーに交換しておきましょう。

バイクのマフラー音が原因でユーザー車検に落ちる方も多いので、不安な方は下記の記事もご参考ください。

マフラーのチェックが終われば、レーン検査は終了となります。

車体に問題がなければ、書類に判子を押してもらえます。

書類を持って受付へ行きシールを貰いに行く

レーン検査が終わったら、受付に戻ります。

受付の人に、レーン検査が終わったという旨を伝え、判子を押してもらった書類や自動車検査証、自賠責保険などを渡してください。

そして番号札を貰い、5分後ほど待機していると、ナンバープレートの左上に貼っているシールを貰えます。

シールを貼って、これにてユーザー車検終了。

今後2年間、Ninja400に乗れるようになりました。

バイクのユーザー車検は難しい?予約のやり方から必要な費用や書類、注意点をご紹介。のまとめ

今回はバイクのユーザー車検に初めて挑戦してきました。初めてなので正直手際が悪かったですが、実際にやってみると想像よりも簡単で、結構呆気なく終わった印象です。

もし平日にお時間がある方は、ユーザー車検に挑戦してみることをおすすめします。

ディーラー車検よりも費用を大幅に抑えられ、書類の準備や検査の手順も簡単。時間もそこまでかからないので、ツーリングの前後に車検を受けることもできます。

ここまで読んでくださった方、ありがとうございました。お時間がございましたら、ぜひ他の記事もご覧いただけると幸いです。

AWA BLOGについて

About AWA BLOG.

AWABLOGは、僕がバイクツーリングで訪れた場所や、バイクのカスタム、バイク関連の役に立つ情報を発信する個人メディアです。ツーリングで行って良かった場所、ツーリング中に出会った美味しい店などを紹介しています。 関西在住なので主に関西のツーリングスポットが多め。 バイク乗りに人気び定番ツーリングスポットはもちろん、誰も知らないような場所を開拓するのが好きなので、AWABLOGを通じて多くの人に広めるために定期的に更新していきます。ぜひ気になる記事があれば読んでみてください。

Read more-

Accessories

Accessories

バイクのカスタムパーツやメンテナンス用品、ツーリングに便利なバイクウェアやアクセサリーを紹介

-

Gourmet

Gourmet

ツーリングで訪れたおすすめの飲食店を紹介

-

Touring spot

Touring spot

行ってよかった、おすすめのバイクツーリングスポット。

-

Useful

Useful

バイクの車検や保険などの役に立つ記事を紹介